KUNJUNGAN Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, ke Malaysia dan Indonesia baru-baru ini menyoroti arah kebijakan energi kawasan. Di bawah inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC), Jepang terus mendorong solusi yang masih berpusat pada bahan bakar fosil, seperti gas alam cair (LNG), co-firing amonia, serta teknologi carbon capture and storage (CCS).

Alih-alih mempercepat transisi energi berkeadilan, strategi ini dinilai justru memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menghambat investasi di energi terbarukan.

Jejak Energi Jepang di Asia Tenggara

Dalam kemitraan AZEC, Jepang menjadi pemain utama dalam membiayai infrastruktur energi di Asia Tenggara. Namun, laporan dari Zero Carbon Analytics menunjukkan bahwa hanya 11% dari 158 Nota Kesepahaman (MoU) di bawah AZEC yang melibatkan tenaga angin dan surya. Sebaliknya, sebanyak 56 MoU (35%) masih berorientasi pada teknologi bahan bakar fosil, termasuk LNG dan CCS.

Baca juga: Pasar Energi Bersih Dunia Tumbuh Pesat, Indonesia Siap?

Organisasi lingkungan seperti Oil Change International dan Greenpeace mengkritik pendekatan ini, mengingat rekomendasi International Energy Agency (IEA) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang menekankan perlunya menghentikan pembangunan infrastruktur baru bahan bakar fosil. Namun, Jepang justru memperkuat investasi di sektor ini dengan dalih menjaga stabilitas energi di negara mitranya.

Malaysia, Antara Kredit Karbon dan Ketergantungan Gas

Di Malaysia, Perdana Menteri Ishiba menegaskan kembali dukungan Jepang terhadap Joint Crediting Mechanism (JCM), skema yang memungkinkan perdagangan kredit karbon melalui teknologi dekarbonisasi. Jepang juga menyoroti potensi ekspor emisi karbon ke Malaysia untuk proyek CCS.

Baca juga: Permintaan Batu Bara Melonjak di Tengah Ambisi Transisi Energi

Namun, pendekatan ini menimbulkan dilema. Ketergantungan pada gas fosil semakin meningkat, mendorong eksplorasi cadangan baru. Petronas telah merencanakan pengeboran sumur gas baru di Langkasuka dan Taman Laut Tun Mustapha. Langkah ini bertolak belakang dengan visi dekarbonisasi yang idealnya berfokus pada energi terbarukan.

Selain itu, Jepang juga tertarik pada industri rare earth Malaysia. Pasokan mineral ini menjadi kunci dalam teknologi tinggi, termasuk mobil listrik dan panel surya. Namun, eksploitasi mineral ini tetap menimbulkan tantangan lingkungan yang harus diperhitungkan.

Indonesia: Pemain Kunci dalam AZEC, tetapi Masih Terkunci di Batu Bara

Dari seluruh negara anggota AZEC, Indonesia menjadi mitra terbesar Jepang, dengan 43% dari total MoU AZEC. Namun, 27 MoU masih berfokus pada bahan bakar fosil, termasuk proyek LNG dan CCS.

Ironisnya, Indonesia masih terus mendorong pembangkit captive berbasis batu bara, terutama untuk industri nikel. Laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor memperkirakan bahwa kapasitas pembangkit captive batu bara di Indonesia akan mencapai 11,04 GW hingga 2026.

Baca juga: Indonesia Kunci Transisi Energi Asia Tenggara dengan Potensi Terbarukan Melimpah

Jika Jepang ingin dianggap serius dalam mendukung transisi energi Indonesia, maka harus ada pergeseran investasi dari proyek-proyek berbasis batu bara dan gas menuju energi terbarukan. Sayangnya, proyek seperti PLTGU Jawa-1, yang merupakan pembangkit listrik berbasis LNG terbesar di Asia Tenggara (kapasitas 1,7 GW), justru menunjukkan komitmen Jepang yang masih setengah hati dalam mendorong energi bersih.

Nuklir sebagai Alternatif? Risiko Baru bagi Kawasan

Selain gas dan CCS, Jepang juga mengincar energi nuklir sebagai solusi energi rendah karbon bagi Asia Tenggara. Malaysia dan Indonesia kini mulai mengeksplorasi opsi ini di bawah inisiatif Civilian Nuclear Energy (CNE).

Baca juga: Masa Depan Energi Nuklir, Rekor Baru di Depan Mata

Namun, pendekatan ini mengabaikan beberapa tantangan besar, seperti risiko mismanajemen limbah radioaktif, keamanan operasional, dan biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur nuklir. Alih-alih berinvestasi pada opsi yang kontroversial, energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi justru lebih selaras dengan kebutuhan kawasan.

Peringatan Greenpeace: Jepang Harus Berhenti ‘Bermain Aman’

Greenpeace secara tegas mengkritik kebijakan energi Jepang di Asia Tenggara. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Malaysia, Hamizah Shamsudeen, menekankan bahwa fokus harus dialihkan ke tenaga surya dan efisiensi energi, bukan sekadar mempertahankan permintaan LNG demi keuntungan jangka pendek.

Di Indonesia, Adila Isfandiari dari Greenpeace menyoroti bahwa investasi Jepang di sektor batu bara dan gas tidak sejalan dengan komitmen transisi energi bersih. Menurutnya, jika Jepang ingin menjadi mitra yang kredibel dalam transisi energi, investasi harus beralih ke energi surya dan angin, bukan memperpanjang umur batu bara dan LNG.

Baca juga: Indonesia Pertimbangkan 29 Lokasi PLTN untuk Energi Bersih

Senada dengan itu, Manajer Proyek Energi Greenpeace Jepang, Hisayo Takada, mengingatkan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil hanya akan menjerat kawasan ini dalam sistem energi lama yang tidak berkelanjutan. Solusi yang harus dikejar adalah energi sirkular, mandiri, dan demokratis, seperti surya, angin, dan panas bumi.

Masa Depan Energi Asia Tenggara Ditentukan Sekarang

Kunjungan Perdana Menteri Ishiba ke Malaysia dan Indonesia memberikan gambaran besar tentang bagaimana Jepang masih memainkan peran dominan dalam arah kebijakan energi Asia Tenggara. Meski ada janji untuk mendukung energi terbarukan, kebijakan yang masih berorientasi pada LNG, batu bara, CCS, dan nuklir menunjukkan bahwa Jepang belum sepenuhnya berkomitmen pada transisi energi berkeadilan.

Baca juga: China Kuasai 50% Energi Terbarukan Dunia pada 2030

Kini, pilihan ada di tangan Malaysia dan Indonesia: tetap bergantung pada energi fosil yang dikemas ulang sebagai “solusi rendah karbon” atau mengambil langkah lebih progresif dalam mengembangkan energi bersih dan terbarukan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. ***

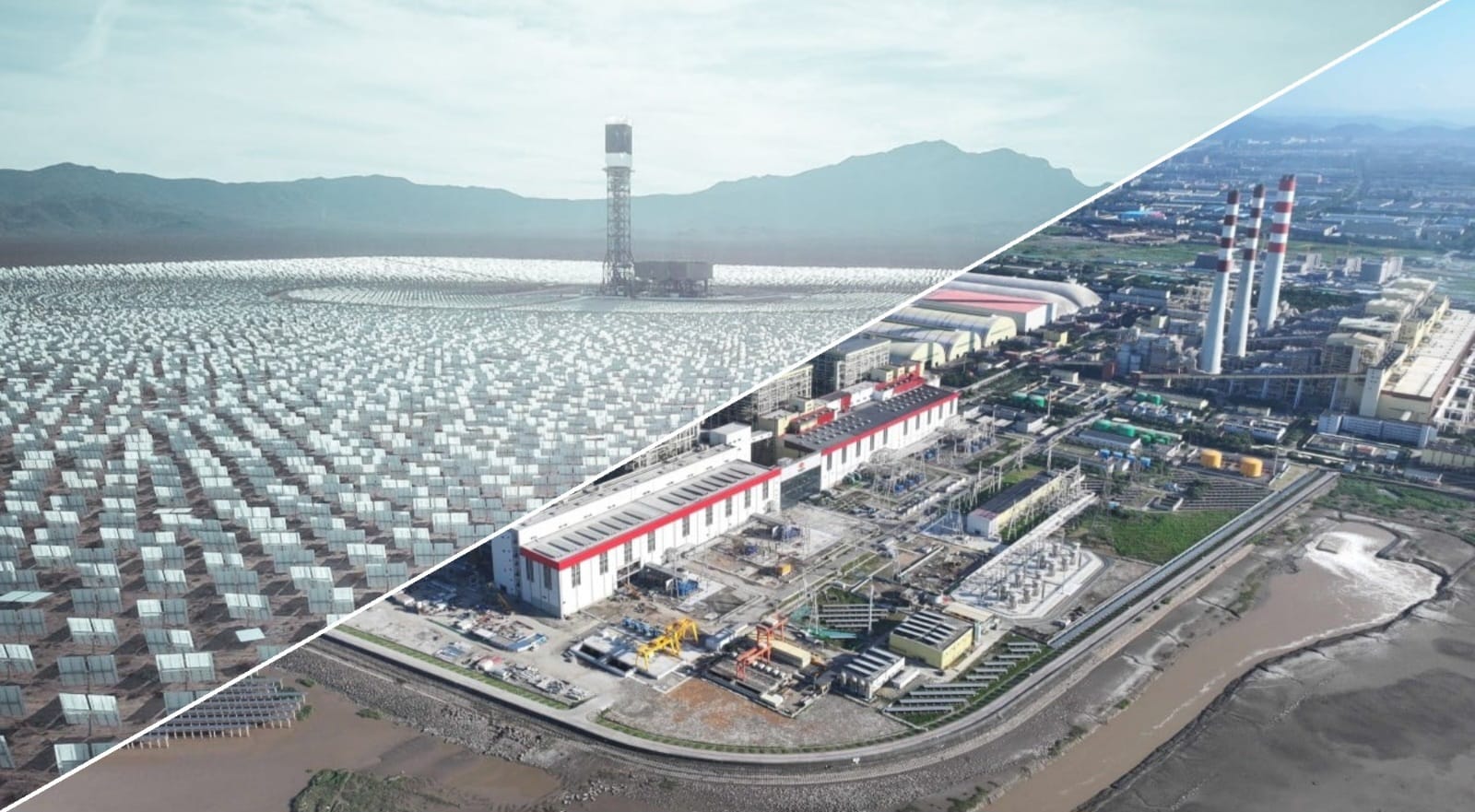

- Foto: Ilustrasi/ KK Muralidharan/ Pexels – Tangki penyimpanan LNG.