TRANSISI energi Indonesia kini berada pada fase penentuan. Target penurunan emisi sudah diumumkan. Komitmen internasional telah ditandatangani. Namun di tingkat kebijakan, arah operasionalnya belum sepenuhnya terkunci. Salah satu simpul krusialnya adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Di sinilah Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) memainkan peran strategis. Bukan sekadar payung hukum energi bersih, melainkan instrumen untuk mengatur exit strategy dari energi fosil secara terencana.

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai RUU EBT harus berbicara lebih tegas soal pensiun dini PLTU. Bukan dalam bahasa normatif, melainkan dalam desain kebijakan yang terukur dan dapat diaudit.

Peta Jalan yang Wajib, Bukan Opsional

Dalam pandangan METI, kewajiban pemerintah menyusun peta jalan pensiun dini PLTU perlu dinyatakan eksplisit dalam undang-undang. Peta jalan ini tidak cukup berupa daftar niat. Roadmaps harus memuat struktur kebijakan, indikator kemajuan, alasan intervensi, model pembaruan sistem, serta jangka waktu yang jelas.

Tanpa kerangka tersebut, pensiun dini PLTU berisiko menjadi kebijakan ad hoc. Bergantung pada proyek, pendanaan sesaat, atau tekanan eksternal. Padahal, dampaknya menyentuh sistem ketenagalistrikan nasional, stabilitas fiskal, hingga keadilan sosial di daerah penghasil batubara.

Baca juga: Pensiun Dini PLTU, Realita Sulit di Tengah Desakan Global

Ketua Umum METI, Zulfan Zahar, menegaskan bahwa kejelasan hukum adalah prasyarat agar proses ini berjalan terencana. Undang-undang, menurutnya, harus memandatkan pembaruan implementasi dan sistem monitoring yang konsisten, bukan sekadar membuka ruang kebijakan.

Transisi Berkeadilan, Istilah yang Belum Sepaham

Isu kedua yang disorot METI adalah konsep “transisi energi berkeadilan”. Istilah ini sering digunakan, tetapi belum memiliki makna operasional yang sama di antara pemangku kepentingan.

Baca juga: 72 PLTU Dipensiunkan, Indonesia Bisa Hemat Anggaran Rp1.500 Triliun

Bagi sebagian pelaku energi fosil, keadilan dimaknai sebagai perlindungan aset dan investasi. Bagi sektor energi terbarukan, keadilan berarti percepatan pengurangan emisi tanpa mengorbankan kelompok rentan. Ketegangan tafsir ini berpotensi melahirkan konflik kebijakan jika tidak dijembatani di tingkat regulasi.

RUU EBT dinilai perlu memberikan definisi yang tegas. Bukan untuk menyeragamkan kepentingan, tetapi untuk memastikan bahwa transisi energi memiliki rambu yang jelas. Siapa dilindungi, siapa beradaptasi, dan siapa bertanggung jawab.

Sinkronisasi Regulasi dan Kepastian Investasi

Poin ketiga yang krusial adalah penyelarasan RUU EBT dengan amandemen Perpres 112/2022, khususnya terkait target net-zero dan mekanisme pensiun dini PLTU. Tanpa sinkronisasi, pelaku usaha akan menghadapi ketidakpastian ganda. Regulasi energi terbarukan di satu sisi, dan aturan kelistrikan di sisi lain.

Baca juga: PLTU Batu Bara dan Harga Nyawa, Riset Ungkap Kerugian Rp1.813 Kuadriliun

Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada skema pembiayaan, risiko proyek, dan keandalan sistem. Investor membutuhkan kepastian kapan sebuah PLTU dianggap layak dipensiunkan, bagaimana mekanisme pendanaannya, serta bagaimana mitigasi risiko pasokan listrik dilakukan.

Ujian Keseriusan Transisi Energi

RUU EBT pada akhirnya bukan hanya soal energi bersih. Tapi, ujian keseriusan negara mengelola peralihan struktural ekonomi energi. Pensiun dini PLTU menuntut tata kelola, bukan slogan. Menuntut desain kebijakan, bukan kompromi jangka pendek.

Baca juga: Finlandia Tutup PLTU Terakhir, Awal Baru Energi Bersih Eropa

Jika RUU ini gagal menjawab tiga isu kunci. peta jalan, keadilan transisi, dan sinkronisasi regulasi, maka transisi energi Indonesia berisiko berjalan lambat, mahal, dan timpang. ***

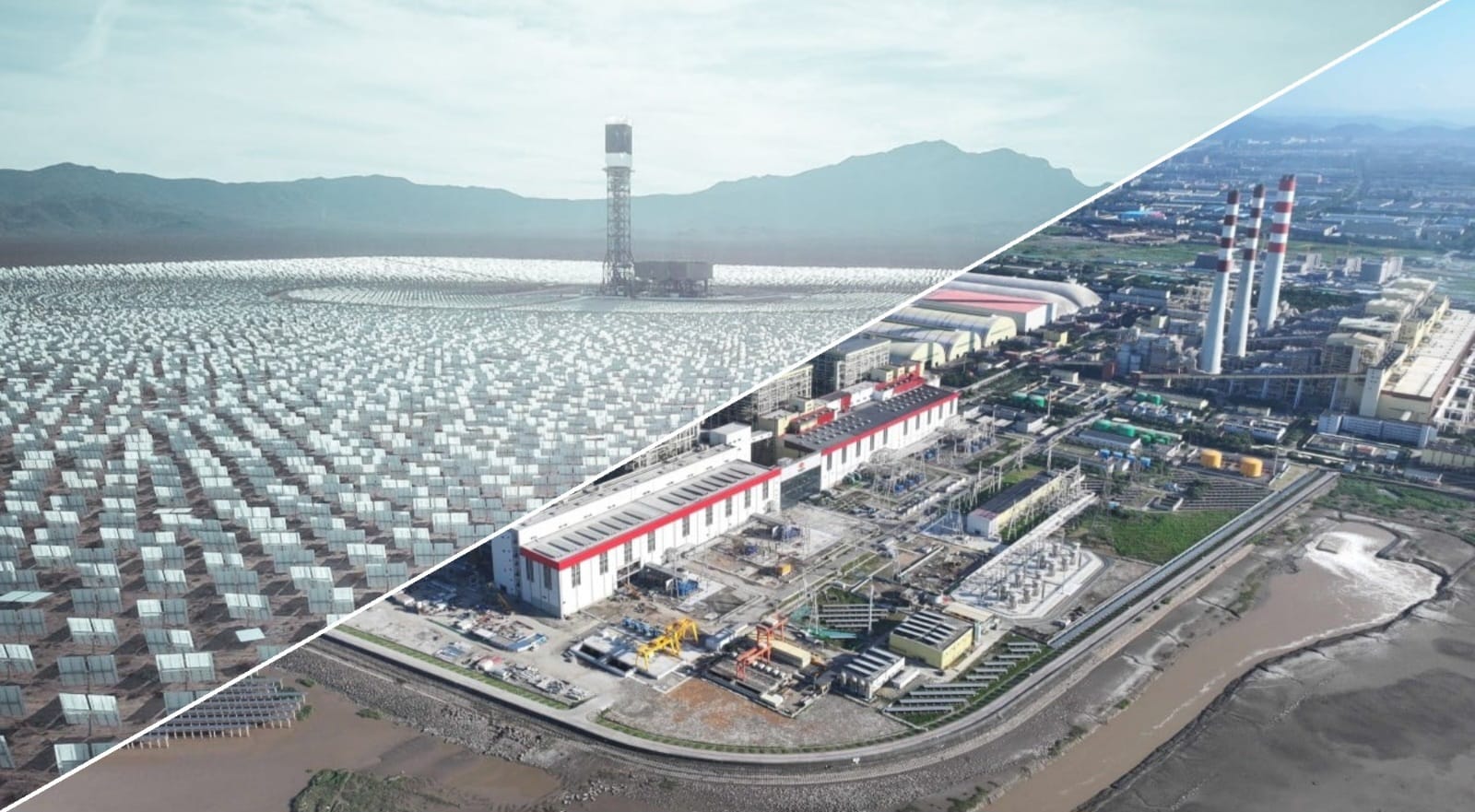

- Foto: Ilustrasi/ Dok. Kementerian ESDM – Ketergantungan sistem kelistrikan pada PLTU batubara menempatkan isu pensiun dini sebagai titik kritis dalam perumusan RUU Energi Terbarukan.