Ketika Terlalu Banyak Aturan Justru Mematikan Inovasi

INDONESIA sesungguhnya tidak kekurangan energi.

Yang makin langka justru ruang kebijakan.

Di atas kertas, negeri ini duduk di atas cadangan batu bara besar, perkebunan sawit terluas di dunia, dan potensi energi terbarukan yang hampir tak tertandingi. Namun di lapangan, banyak pelaku energi merasa seperti berjalan di lorong sempit yang dipenuhi rambu. Setiap langkah bisa salah. Setiap inovasi bisa berujung masalah hukum.

Fenomena inilah yang oleh Dewan Energi Nasional disebut sebagai hiper-regulasi, kondisi ketika terlalu banyak aturan, turunan, dan tafsir membuat sistem kehilangan kelincahannya.

Anggota Dewan Energi Nasional, Sripeni Inten Cahyani, menyebut situasi ini sebagai penyumbat utama inovasi.

Bukan karena aktor sektor energi tak mau berubah, tetapi karena biaya risiko regulasi terlalu tinggi.

Baca juga: Asia-Pasifik Tertinggal dalam SDGs karena Lambatnya Transisi Energi Bersih

Ketika setiap kebijakan memiliki belasan turunan.

Ketika satu izin bisa ditafsirkan berbeda oleh dua lembaga.

Ketika satu inovasi bisa dianggap melanggar aturan lama.

Dalam kondisi seperti itu, sektor energi memilih diam.

Batu Bara dan Sawit, Sumber Daya yang Terjebak di Masa Lalu

Ironinya, Indonesia masih menjual dua komoditas energinya dalam bentuk paling mentah, batu bara dan kelapa sawit. Padahal, teknologi untuk menaikkan nilai tambahnya sudah tersedia.

Batu bara, misalnya, tidak harus berhenti sebagai bahan bakar PLTU. Batu bara bisa diproses menjadi syngas, metanol, hingga dimethyl ether (DME), bahan bakar pengganti LPG. Dari satu rantai kimia, batu bara dapat berubah menjadi bahan baku pupuk, plastik, hingga bahan kimia strategis yang selama ini diimpor Indonesia.

Baca juga: TKDN Menguji Realisme Transisi Energi Indonesia

Begitu pula sawit. Di balik citranya sebagai minyak goreng dan biodiesel, sawit menyimpan beta-karoten, vitamin E, dan senyawa farmasi bernilai tinggi. Industri kosmetik dan kesehatan nasional masih mengimpor bahan-bahan ini, padahal bahan bakunya tumbuh di Sumatra dan Kalimantan.

Masalahnya bukan di komoditas. Masalahnya di R&D dan kebijakan hilirisasi. Tanpa riset yang kuat, industri tak tahu harus melangkah ke mana. Tanpa kebijakan yang konsisten, investor tak berani menanam modal jangka panjang.Transisi Energi yang Terhambat oleh Ketidakpastian

Program biodiesel Indonesia menunjukkan potensi besar dari integrasi kebijakan. Dari B20 ke B30, lalu B40, Indonesia berhasil menekan impor solar sekaligus menciptakan pasar domestik bagi sawit.

Tetapi model ini belum direplikasi ke sektor lain. Pengembangan DME dari batu bara, misalnya, masih tertahan pada skema pencampuran, karena risiko investasinya terlalu besar tanpa kepastian jangka panjang.

Baca juga: Saat Fosil Belum Bisa Pergi, Realitas Transisi Energi Indonesia yang Masih Berat ke Depan

Di sinilah hiper-regulasi menjadi jebakan. Terlalu banyak aturan membuat negara ingin mengontrol segalanya. Tetapi, terlalu sedikit kepastian membuat pasar tidak mau bergerak.

Energi Terbarukan: Potensi Besar, Keputusan Kecil

Di sisi lain, Indonesia juga terlambat memanfaatkan potensi energi terbarukan. Tenaga surya, air, angin, hingga energi laut tersedia dalam skala raksasa. Namun kapasitas terpasangnya masih jauh dari potensi teknis.

Alasan klasiknya selalu sama, intermitensi.

Padahal teknologi baterai berkembang sangat cepat. Penyimpanan energi semakin murah. Kapasitas semakin padat. Umur pakai semakin panjang.

Baca juga: Dari Lingkaran Janji ke Agenda Transisi Energi Hijau Dunia

Masalahnya bukan teknologi.

Masalahnya adalah keberanian kebijakan.

Tanpa proyek percontohan berskala nasional, termasuk untuk energi laut, Indonesia akan terus berada di fase studi, bukan implementasi.

Dari Negara Kaya Energi Menjadi Negara Berdaulat Energi

Hiper-regulasi membuat Indonesia tampak seperti negara kaya yang takut menggunakan hartanya sendiri. Padahal, kemandirian energi tidak lahir dari lebih banyak aturan. Kemandirian lahir dari aturan yang sederhana, pasti, dan berorientasi hasil.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya.

Yang masih kurang adalah arsitektur kebijakan yang memberi ruang bagi inovasi.

Jika itu tidak dibenahi, transisi energi akan terus terjebak dalam seminar, bukan pembangkit. ***

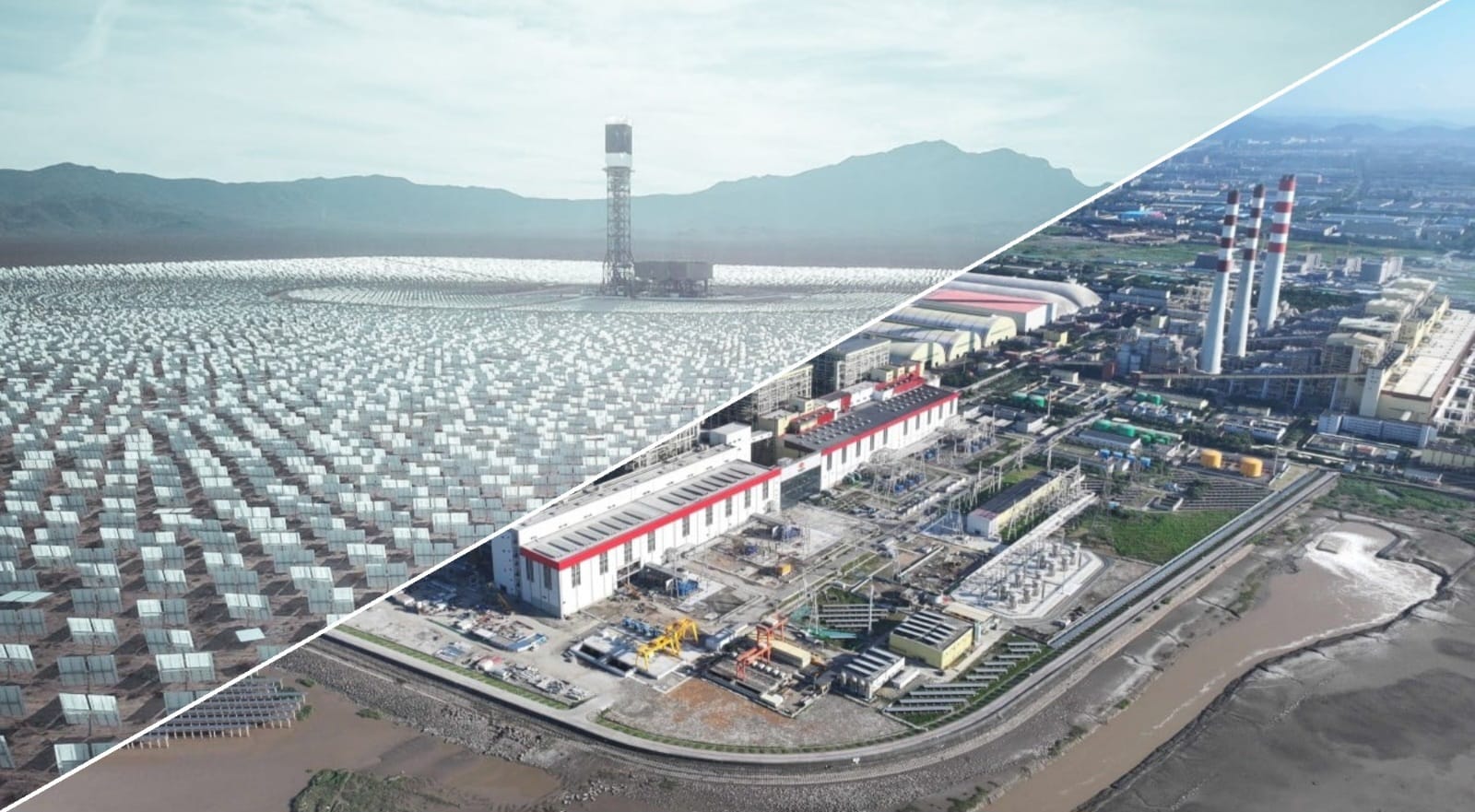

- Foto: Dok. PLN – PLTS Apung terbesar di Indonesia berkapasitas 561 kilowatt peak (kWp) di kawasan Tambak Lorok, Semarang, yang beroperasi berdampingan dengan infrastruktur pembangkit listrik konvensional.